「キリーク」という梵字は、子年生まれの守り仏さま千手観世音菩薩の種子です。

一般的に口で読むときは、「リー」を伸ばさないで「キリク」と読むことが多いです。

「キリーク」の書き方

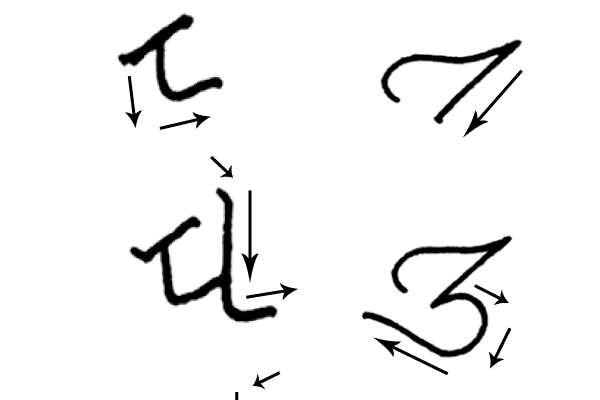

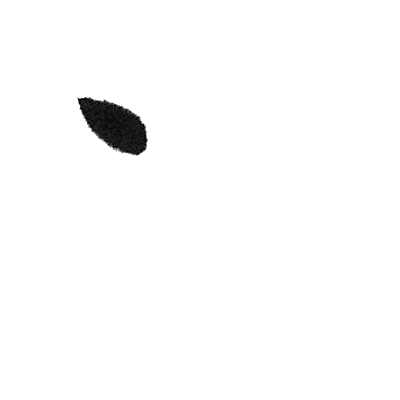

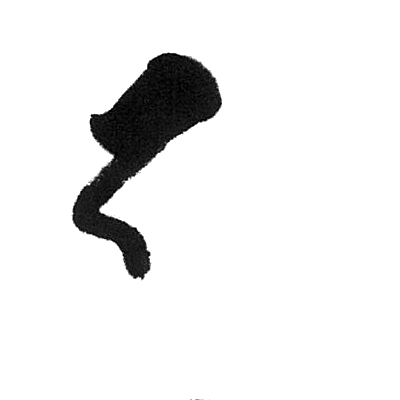

1、命点

まず、書き出し部分。

中心からやや左上から書き始めます。

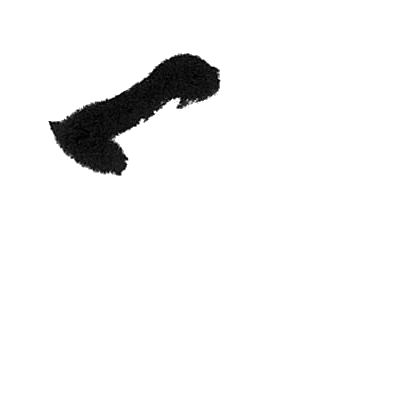

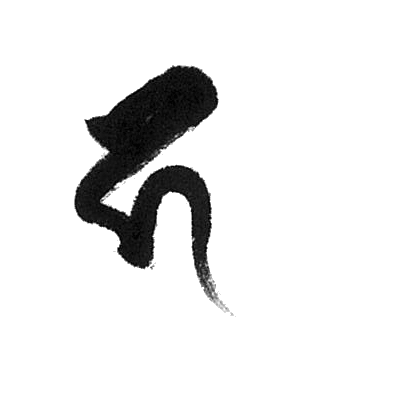

2、やや右上へ

命点から真上へ筆を押し上げ、そのままやや右上方向へ。

左右の中央ぐらいまで伸ばします。

3、左下へ「く」の字

左下へひらがなの「く」のように。

最後の部分はふにゃっと真下へ下がる感じ。

手順2の書いた所を上書きして左下へ書くのですが、ぜんぶ塗りつぶせないでスキマがあくこともあります。

あとで塗りつぶしてください。

日本の習字と違って、梵字悉曇は同じ所を重ねて書いて修正してもOKということになっています。

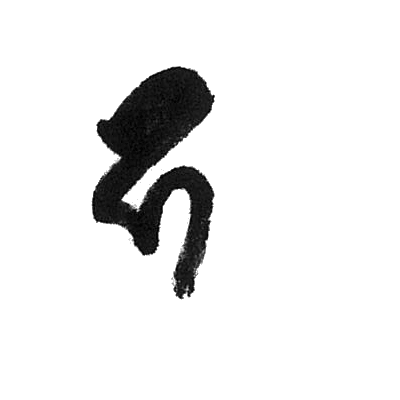

4、上に上がってUターン

画像の通り。

ここまでで、「カ」の出来上がり。

5、左から長い棒と合流

左端で上下の真ん中ぐらいの位置から、手順3で書いた「く」の書き終わり位置へ斜めに。

この画像のは、書き出しが少し左側に離れすぎた気もします。

もう少し近めでもいい。

手順12や13の画像ぐらいがちょうど良いかもしれません。

手順3の書き終わり位置とスキマが出来ましたが、気にしない。

そんな時は手順6へ。

6、離れていたので修正

繋がってなかったので書き足して繋げました。

手順3の最後でもう少し下へ線を延ばしたら繋がったのでしょうが、後から修正できるので、延ばしすぎて失敗しないように手加減しました。

このように直しながら書いていきます。

もし、繋がってたら修正はいりません。

この線が付くと、子音の最後にRが付きます。

ここまで書いて「カラ」と読めます。

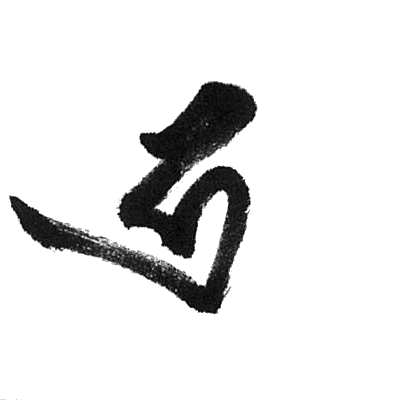

7、右側にロングヘアーみたいに書く

手順2で書いた部分、文字の一番上のあたりから右に髪の毛をなびかせるように線を書きます。

この線が付くと母音が「イー」に変わります。

ここまでで「キリー」です。

8、右の点々1つ目

文字の右に点々2つ書くと、読む時の最後に「ク」が付きます。

点々は下の点から書きます。

点の形は水のしずくの形「宝珠型」に書くのですが、そんなに極端に尖り部分を強調しなくてもokです。

9、右の点々の2つ目

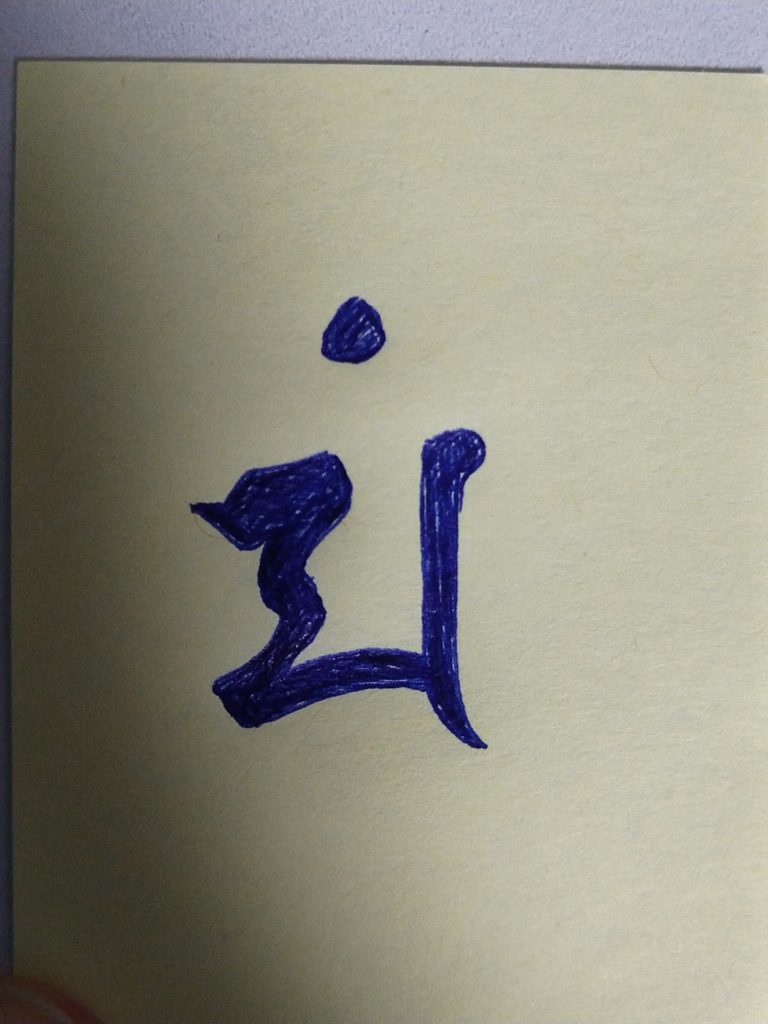

もう一つの点を書いて「キリーク」の完成。

「キリーク」の異体字

別の書き方もあります。

「R」の斜め棒を繋げる場所を、手順3の書き終わりの場所に繋げるのではなく、手順4の書き終わりの場所に繋げる書き方です。

私は普段、御朱印ではこちらの書き方で書いてます。

10、Uターンするのを払わないで止める

Uターンした後に右ハライにしないで止めます。

11、「R」の棒と合流

書き方は手順5と一緒。

12、「イー」点を付ける

母音を「イー」に変える線を「イー」点といいます。

13、右に点々

手順8、9と同じです。