春祈祷で祀るお札と御幣の説明

札や御幣の種類はいろいろな種類があります。

お祀りする場所と、何の神様のお札や御幣なのかを説明します。

お申し込み方法についてはこちらのページに説明があります。

皆様にお配りするお札・御幣

- 神棚に祀るお札

- 戸札(表口・裏口・居間・台所の4ヶ所に貼るお札)

- 台所・居間・神棚に祀る御幣

神棚に祀るお札

神棚に祀る円覚寺御本尊・十一面観世音菩薩様のお札です。

神棚にお社がある場合はお社の扉の中に入れます。

もう他のお札が入っている時は、一緒に入れても構いません。

お社が無い時は、神棚に置いておきます。

平らに寝かせて置いてもいいですし、壁に立てかけて置いてもいいですし、壁に貼ってもいいです。

神棚が無い家では、普段からお札を授かった時に置く場所が決まっていたら、そこに置いてください。

神棚が無い時のお札を置く場所の目安は、人の目線より上になる場所の棚の上や収納の中などです。

お札を祀る方角は、お札が東を向く(人間が西を向いて拝む)か、お札が南を向く(人間が北を向いて拝む)方角が一般的には好まれます。

逆に、鬼門(北東)と裏鬼門・逆鬼門(南西)の向きは良くないとされます。

とはいっても、敷地と道路の関係で家自体が東西南北ピッタリの向きに建っていないので、あまり気にする必要はありません。

鬼門(北東と南西)に向かないようにだけ気を付ければ大丈夫です。

戸札(表口・裏口・居間・台所の4ヶ所に貼るお札)

それぞれのお札の左下に貼る場所が書いています。

糊やテープで貼ります。

表口と裏口は、屋外でも屋内でもどちらでも構いません。

台所に祀る御幣1(龍神)

台所(キッチン)に祀る御幣は2種類あります。

龍神と三宝荒神の御幣です。

まず、龍神の御幣はこちらです。

水の神様で、水瓶に祀る御幣でした。

現在は水道になるので、台所・炊事場となります。

壁にセロテープやガムテープでヨシ(棒の部分)を貼ったり、いろいろ工夫をして設置して下さい。

台所に祀る御幣2(三宝荒神)

続いて三宝荒神の御幣はこちらです。

かまどの神様です。

現在ではガスコンロになります。

コンロの上に祀って、もしも落ちた時に火事になるといけないので、安全な場所にお祀りして下さい。

居間に祀る御幣

鉾型の御幣。

居間(リビング)に祀ります。

ただし、神棚が居間にある場合は、神棚の中に祀ります。

神棚に祀る御幣

神棚の中に立てる、左右一対の御幣。

神棚で、御神酒入れの徳利に差していることが多いです。

必要な方だけにお配りするお札・御幣

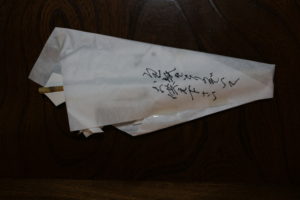

漁業関係者のみ神棚に祀る魚の御幣

部品が破れやすいので半紙に包んでお渡しします。

中には船と網にかかった魚の形の御幣が入っています。

2本の御幣を離して立てると船の形になりますので、写真の形に立ててお祀りください。

神棚に置く五本立て(三本の場合もあり)

家にある場合は必ず五本立て本体も同封してください。

新しい御幣を取り付けます。

持ってくる時には、昨年の古い御幣は取り除いても付いたままでもどちらでも構いません。

神棚のお社の前に設置します。

厄年の方にお授けするお札・御守

春祈祷のお申し込みの時に、メモ用紙やのし袋に生まれ年と性別を書いておくと厄年に当たっているかどうかを確認します。

厄年は満年齢ではなく数え年で見るので、お申し込みの時には生まれ年を書いてもらった方が調べやすいです。

男性25才、42才、61才、女性19才、33才、37才は厄年です。

男性41才は前厄(まえやく)、42才は本厄(ほんやく、大厄たいやくとも言う)、43才は後厄(あとやく)になります。

女性32才は前厄、33才は本厄、34才は後厄になります。

それぞれ、厄除けの御守りをお配りします。

その他に九曜星も見ます。

9年一廻りの間に3回凶星が巡り、火曜星、羅ごう星、計都星に当たる人にも御守りをお配りします。